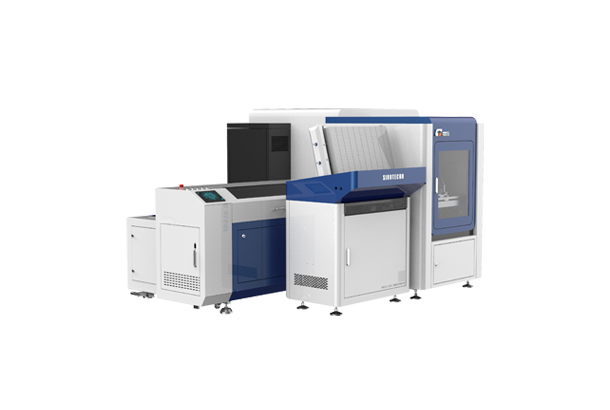

推進包裝智能工廠建設,看人機如何實現最佳組合

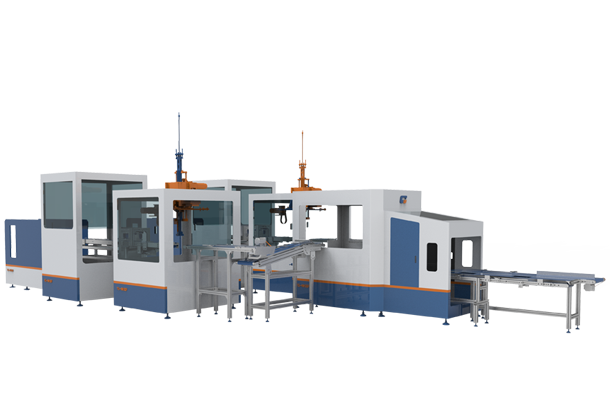

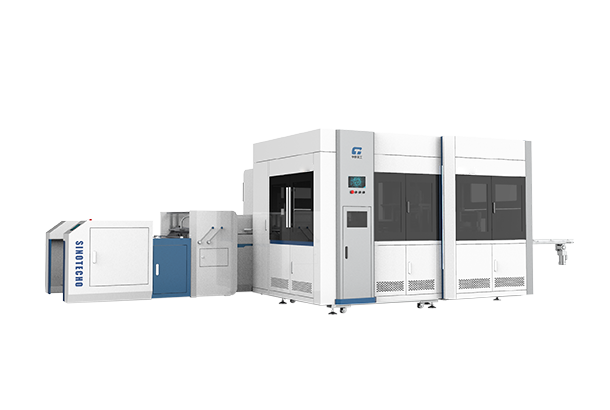

在推進包裝智能工廠建設的過程中,如何根據制造企業的產品特點以及生產模式來確定工人與機器之間的最佳組合?這是個至關重要的問題。所以包裝智能制造廠家既不能盲目地推進自動化、機器換人,又不能停留在大量使用人工的作業方式,需要將自動化設備擅長重復性勞動和高速度的特點與工人的靈活性和判斷力有機地結合起來,從而在保證產品質量的基礎上,最大限度地提高生產效率。而不同生產模式的制造企業,生產自動化程度差異很大:

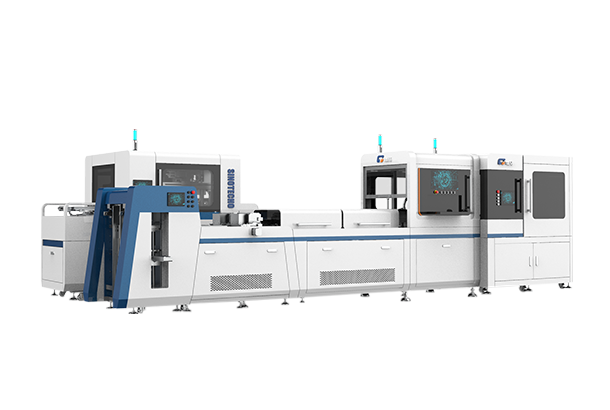

1. 對于采用大批量重復生產模式的企業,例如電子元器件、標準件、制藥、食品、飲料、鋼鐵、化工、包裝等行業的制造企業,無疑是需要最大限度地去實現自動化、少人化,甚至無人化。

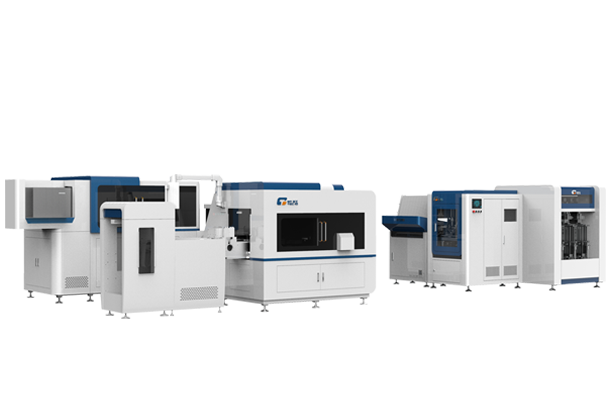

2. 對于采用小批量、多品種生產模式的企業,例如各類按訂單生產(MTO)的機械制造、汽車零部件和電氣產品制造企業,則應該強調人機結合,將工人的智慧和經驗與自動化設備和產線相結合。對于小批量、多品種,以及單件小批生產的企業,推進零部件的標準化、系列化、模塊化具有十分重要的意義。模塊化程度越高,就越有可能實現生產和組裝環節的自動化。

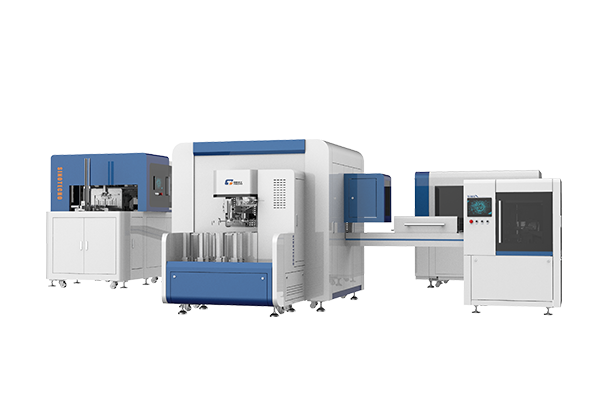

3. 對于按訂單設計(ETO)、單件生產的生產模式的企業,例如重型裝備制造企業、造船企業,則需要更多地依賴工人來操控設備,充分利用工人的經驗和工藝文件的指導來完成加工與裝配的過程,在此過程中,需要大量使用助力設備。

4. 對于一些高端的產品,例如奢侈品,反而更需要發揮技術工人的高超工藝水平和“工匠精神”。如有些產品盡管產品的設計和部分零件的加工已經采用了CAD/CAM技術和數控機床,但高端產品的拋光、裝配等核心工藝環節還是采用純手工打造。

對于包裝制造企業而言推進智能工廠建設,不能簡單地將自動化率作為評價標準。應當結合每個行業的特點,在推行精益生產和零部件三化的基礎上,持續改進,逐漸提高自動化程度,實現人機融合和柔性自動化。在推進包裝智能工廠建設過程中,智能裝備和相關技術的合理應用,可以有效地減輕工人的勞動強度,提高效率。

天工TIME整理編輯,來源于網絡,侵權即刪~